|

Этот год для нашего прихода — юбилейный, и следующий тоже.

20 августа 1990 года в Митрофаниевском храме впервые отмечали престольный праздник. С этой даты мы ведем отсчет наших юбилеев: 25-й престол, потом будет 25 лет со дня передачи храма Церкви, с первой службы. Вскоре открылся Благовещенский. Есть что вспомнить — с благодарностью Богу за это прекрасное время. А вспоминая, и осмыслить, подвести некоторый промежуточный итог, раз уж для этого представился повод.

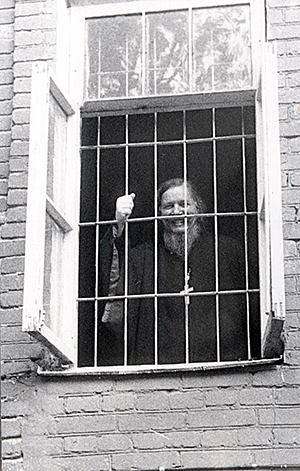

Отец Димитрий:

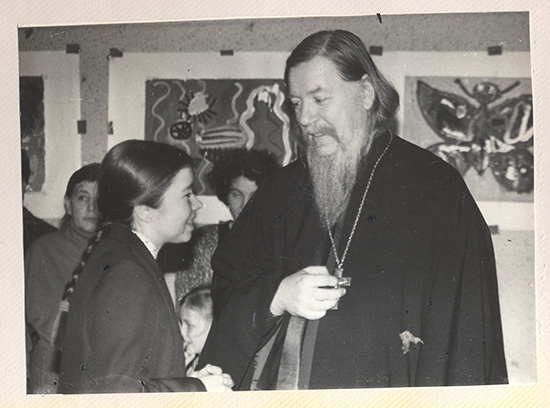

— Общее впечатление от этого четвертьвекового срока у меня такое: как будто прошло года три. Хотя, конечно, все поменялось, подозреваю, что и сам я поменялся... С точки зрения обычной человеческой жизни это был прекрасный период, такой созидательный, творческий, и много всего реализовалось. Я получал огромное удовольствие от этой деятельности, от того, что удалось сделать, что в итоге получилось. Я даже рад, что он продлился — к 25-му престолу поменяли иконы, на очень высоком уровне произвели реконструкцию живописи. Иконостас стал еще торжественней, богаче, веселей, красивей. И главная моя идея — вводить в оборот иконы, сохранившиеся от прошлых эпох, — здесь вполне реализована. Вновь написанные иконы новопрославленных святых удачно сочетаются со старинными или имитирующими старинные. Храм получился очень гармоничный, в нем все пропорционально. У меня в блоге даже есть такой отзыв: «Была на службе в храме Митрофана Воронежского, посидела на лавочке — как будто побывала в раю».

Очень утешает дуб, который растет здесь во дворе. У меня два любимых дерева — дуб и сосна. Помню, когда в Алтуфьеве староста спилил двухсотлетний дуб, я прямо рыдал, ему бы стоять и стоять, четыре пятых ствола были здоровыми; я нашел на дубовом пне отросточек, и пень не стали выкорчевывать. Наш дуб загораживает завод Калинина, удачно получилось. Сейчас это огромное двадцатипятилетнее дерево, гляжу на него из алтаря и радуюсь. И много таких детищ. Наш музей — сокровище, которое обогащает всех, кто здесь живет и сюда приходит; он так богат, что делится экспонатами с разными выставками. И то, что эти драгоценные вещи в обороте, люди на них глядят, трогают, — это очень здорово. Воскресная школа работает. Не иссякает ручеек наших книг, выходит журнал «Календарь», я его практически весь прочитываю. Сестричество живет; был кризис, думали уже его закрывать — но нет, все-таки какие-то молодые силы появились. Пятнадцатилетний сынок наших прихожан пришел к бабушке, которая работает сестрой милосердия, сказал: «Хочу тебе помогать» — и ходит, кормит старушек, выносит грязное белье, дежурит там часами, его все моментально полюбили. Это дитя прихода — моя отрада. А ведь все мы стареем, и многое по-прежнему держится на тех, кто начинал, на старых могиканах, община обновляется очень медленно.

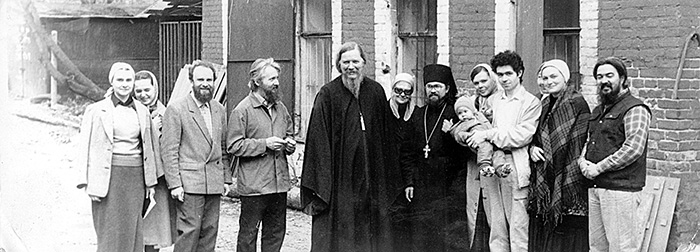

Вспоминаю то время: с каждым человеком связано очень многое. Например, со старостой Василием Сергеевичем, с Владимиром Леонидовичем, который был его помощником, а стал священником внутри нашей конгломерации. Сергей Яковлевич, помню, пришел в кепочке, в очках, говорит: «Я архитектор, не нужна ли какая-то помощь?» И до сих пор трудится. Такие есть ключевые фигуры — Таня Платонова, Илья Красовицкий, Лена Понкратова, Наталья Николаевна Воронина, Таня Петрова, Лена Самарина, дядя Витя Тройняков, Володя Герасимов... А кто-то ушел и даже не попрощался, но у меня ко всем только теплые чувства, обиды нет. Человек же не для меня трудился, надеюсь, а для Господа Бога. Поэтому мне легко всех вспоминать.

Очень скоро после первой службы, просто через месяц-два, Митрофаниевский заполнился битком, так что в воскресенье люди не могли войти. И Василий Сергеевич предложил ходатайствовать, чтобы нам передали большой храм в Петровском парке. Это просто детективная история, которая должна войти в анналы. Я говорю: «Василий Сергеевич, мы только начали восстанавливать храм, а тут еще второй, давайте сперва закончим с этим». А потом читаю в житии святителя Митрофана, что и в Яхромском монастыре, и в Унженском, где он был игуменом, и в Воронеже он строил храмы в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Ну, это можно расценивать как указание Божие. И я говорю: «Давайте хлопотать». А не так-то просто этот храм получить — он был складом академии Жуковского, и, конечно, хозяйственные военные люди просто так ничего отдавать не собирались. Но тут случилась революция, главнокомандующий ВВС генерал Шапошников не поддержал ГКЧП, и его сделали министром обороны. Я велел всем прихожанам послать ему по телеграмме с поздравлением и с просьбой вернуть храм. Он получил от нас шестьсот или семьсот телеграмм, думаю, никто его так не поздравил. И он распорядился в две недели храм освободить. Академия Жуковского вынуждена была подчиниться, они все аккуратно передали, с военным оркестром. Я потом начальника академии генерала Кремлева и отпевал в Благовещенском. Получили храм и сразу начали служить, первая служба была без иконостаса — поставили два стула со спинками, на них иконы Спасителя и Божией Матери... Рождались замыслы, Сергей Яковлевич рисовал эскизы, и по этим эскизным чертежам начинали строить. Я до сих пор считаю, что Сергей Яковлевич нарисовал лучше, чем было у архитектора Митрофаниевского храма Кайзера. Допущены, правда, ошибочки, некоторые до сих пор режут глаз, но переделывать будет уже следующее поколение... Вот например, к алтарю Митрофаниевского храма были пристроены душевые, там была спортивная мастерская, и когда мы эти душевые разломали, обнаружилась очень красивая апсида, а в ней сгнившее деревянное окно. Нам сделали новую раму, подарили — оказалось, ровно на двадцать сантиметров короче. И пришлось закладывать стену, потому что заказывать другое окно нам было не по средствам.

У нас есть такая прихожанка Нина, она до сих пор собирает деньги в притворе, так вот она обошла все окрестные дома и набрала пятьдесят тысяч рублей — теми деньгами огромная сумма. И мы, еще не отреставрировав храм, начали строить дом причта. И очень правильно сделали, потому что сразу началась жуткая инфляция и все эти деньги пропали бы. А у нас каждый кирпичик лег на свое место. Здесь была помойка, а теперь это уголок, который на конкурсе Северного округа получил первое место по благоустройству. Человек должен питаться красотой, красота — это тоже церковное проявление, и наш сад вокруг храма тому подтверждение. Я считаю, что Александр Михайлович Иванов, который разбивал этот садик, просто обыкновенный русский гений, который за что ни возьмется, все обращается в золото. Я его недавно приглашал взглянуть на наш новоустроенный Версаль вокруг Благовещенского храма, и он одобрил — очень сдержанно, он бы сделал по-другому, конечно, но все равно меня это очень обрадовало.

Пока меня сюда не перевели, я почти ничего не знал о святителе Митрофане, но в моей жизни много значил преподобный Макарий Желтоводский, а Митрофан был игуменом монастыря, основанного Макарием, потом уже стал первым Воронежским святителем. В Алтуфьеве Макарий Желтоводский очень почитался: там в XVII веке была явлена его икона, там его источник, из которого я каждый день брал воду домой, и дочка на этой воде выросла. Сам святитель Митрофан очень чтил Макария. И Макарий нас «познакомил». Когда я сюда пришел, стал читать про нашего святого покровителя, и сразу к нам пошли его жития, иконы. Даже я одну икону подарил в Макарьевский монастырь, у них не было. Пришел в Николокузнецкий храм какой-то «крепко непьющий» человек и просит настоятеля, отца Владимира Рожкова: «Батюшка, купи икону». Он с ним и разговаривать не хочет, а тот настаивает. Отец Владимир посмотрел, что за икона, — Митрофан Воронежский. Знал, что я получил Митрофаниевский храм, и подарил мне.

Вот вспоминаю Алтуфьево... Очень многие со мной вместе оттуда пришли. Илюша Красовицкий с папой, с первого дня они здесь трудились и с носилками, и с церковным пением. Тоже камни нашего фундамента, бриллиантовый фонд. Отец Владимир Леонов у нас был кровельщиком — замечательным, отец Алексей Талызов — столяром, очень многие начинали со сторожей. Саша Васютин, например. Сейчас он священник, работает в Отделе внешних церковных связей. Еще один птенец из нашего гнезда, Саша Елатомцев, отец Александр, служит настоятелем в Подмосковье, отреставрировал храм, кровь проливает на гимназии своей, которую устроил, глядя на нашу. Митя Полищук тоже стал прекрасным священником, он у нас и в гимназии преподавал, и в хоре пел, я его знаю с рождения. Как и отца Федора Кречетова знал еще мальчиком, он с пистолетиком бегал по Акулову, такие они были хорошие мальчонки, — мало изменился за последние сорок лет человек. Отец Алексей Казанчев — он играл на гитаре в ансамбле вместе с моим братом Иваном, потом стал священником в Туле, а я уж приложил усилия, чтобы он попал в Москву, теперь он настоятель Георгиевского храма в Старых Лучниках, и я радуюсь каждому его подвигу, успеху. Все они мне родные люди; что с того, что с одним братом я встречаюсь раз в два месяца, а с другим — два раза в году, братья мне одинаково родные. И не на луну они все уехали — мы строим одну Церковь. Для нас сердцевина — наш приход, наша зона ответственности. И надо сказать, объединенный приход Митрофаниевского и Благовещенского храмов — очень удачная модель. Она, говоря модным языком, логистически очень оправдана. Батюшки могут перемещаться из храма в храм, к нам обращаются и наши бывшие клирики, когда нужно кого-то заменить, мы можем выручить. Меня всегда очень радует, что мы можем кому-то помочь.

Отец Максим Обухов:

— Начинал я в Крестовоздвиженском храме алтарником, но это было достаточно недолго. В нашем обществе стали происходить резкие, неожиданные изменения, и вот я узнаю, что отец Дмитрий получил назначение в новооткрытый храм. Перед этим я жил и обучался в сельском приходе в Тульской области у замечательного батюшки отца Федора Сапунова. И там в церкви на стене был написан образ Митрофана Воронежского; я долго его разглядывал, не мог вспомнить, что это за святой, кажется, тогда впервые узнал о нем. Как сейчас помню, сразу пошел и начал искать его житие... С большим удовольствием прочел и подумал: надо же, какая необычная жизнь. Этот случай отложился в памяти, прошло несколько месяцев — и вдруг узнаю, что мы переезжаем в храм Святителя Митрофана Воронежского. Как будто пазл сложился. Потом, кстати, жизнь все время приводила меня в этот район; во время практики в медучилище я обошел все окрестные больницы, а потом оказалось, что я с ними крепко связан. То есть со многими окружающими храм медицинскими учреждениями я познакомился еще лет в шестнадцать.

Как только мне сказали о Митрофаниевском храме, я вскочил и побежал туда. Была ночь. Все открыто, засыпано свежевыпавшим снегом. Хожу там в полном одиночестве — ни сторожей, никого, на снегу одни мои следы. Запомнилась будка на месте алтаря и что храм был обгорелый.

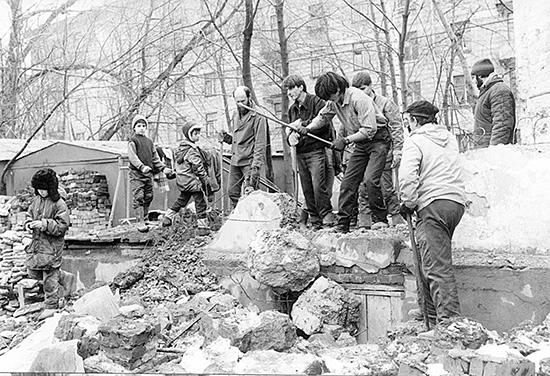

Помню, как приходило все больше и больше людей, эту атмосферу энтузиазма. Первые храмы открывались с подъемом, которого уже не было потом. Какая-то, видимо, была общественная волна — столько народу приходило помогать... Но и работы было много, грубой работы по растаскиванию мусора. Все это место, где сейчас разбит сад, от храма до забора «Сапсана», занимала огромная свалка, и разбирали ее долго. Кроме непосредственно физической хватало и организационной работы, и многое делалось спонтанно, не по плану. Тогда вся страна жила хаотично, никто не знал, что будет завтра. Помню такой момент, мы сидим в трапезной, кто-то заходит и говорит: «Танки на улицах!» — и все отнеслись к этому как к чему-то нереальному, как к декорации...

Стены храма были в плохом состоянии, их обложили лесами, и мы под руководством реставратора-строителя по одному вытаскивали раскрошившиеся кирпичики и вместо них засовывали новые — реставрационные. Кропотливая работа, но она мне очень нравилась. И я видел в этом аналогию с человеческим телом, которое тоже постепенно, клеточка за клеточкой, целиком и полностью заменяется на новое, а человек остается таким же, как и был. И еще одно размышление о Церкви: каждый кирпич имеет недостатки, один треснутый, другой с камешками, с пузыриками, неровной формы, а когда их складывают, получается совершенное строение, без недостатков.

Итак, я уже окончил институт, поработал в аптеке и, когда передо мной встал выбор, куда пойти, принял решение трудиться в Церкви, потому что именно в тот момент обескровленной Церкви были нужны молодые энергичные мужчины — свежая кровь, силы, энергия. Конечно, хотелось заниматься фармакологией, думал уйти в биохимию, в общем, ставить крест на своей специальности не собирался, хотелось, чтобы все это осталось — так потом и получилось. Ну а тогда я утром и вечером прислуживал в алтаре, между службами реставрировал стены. Отец Дмитрий часто служил, так много было служб, просто удивительно: я был тогда единственным алтарником, только прислуживал и то сильно уставал, а он служил утром и вечером да еще занимался всякими делами. И я, случалось, спал на лесах. Заснешь на солнышке, тепло, уйдет оно — просыпаешься от холода, и такое ощущение полного одиночества в городе...

Хорошо помню, как мы в первый раз толпой пошли в 50-ю больницу, послужили там молебен. Я работал в неврологическом отделении и как медбрат, и как санитар, делал какие-то инъекции, лечебные процедуры, одновременно ухаживал за больными. Удивительно, но никто меня не спрашивал о дипломе.

Потом был период роста внутри храма — и открылся Благовещенский. Отец Дмитрий меня и еще нескольких человек попросил его сторожить. Самую первую ночь мы сторожили с Александром Короленковым. Холодно, морозная осень, отопления не было, и мы промерзли до невозможности. Помню, что военные передали храм в очень приличном состоянии, все подмели, почистили, помыли. Открылся Благовещенский — и началась наша постоянно расширяющаяся, многообразная приходская деятельность. Она развивалась самым естественным образом: одно пошло, другое нет, как растения в саду, что-то взошло, что-то не взошло. Социальная работа вырастала естественно, никто ничего не планировал. Это был наш ответ на то, что происходило. Какая-то естественная, природная спонтанность.

То время вернуть нельзя, вряд ли мы еще раз переживем подобное, и хорошо, что нам удалось потратить свои силы на благо Церкви, когда это было очень нужно. Очень приятно, что хоть что-то сделано не зря и не для себя... А сейчас сменилась эпоха: другая страна, другой народ. Мы живем в абсолютно других условиях, не похожих на советское время, когда мы росли, не похожих на 90-е годы, когда начиналась церковная жизнь. Сейчас все делается спокойно и системно. Но приложить свои усилия, энергию можно всегда, есть и возможность, и потребность в этом. Наша страна стала богаче, сами мы — состоятельнее, но все равно есть кому помогать: есть несчастные, бедные, люди в трудной ситуации. В Церкви всегда существовало социальное служение, меняются только его формы.

Что касается деятельности Православного медико-просветительского центра «Жизнь», то главное, о чем я всегда мечтал и к чему стремился, это чтобы наша частная инициатива стала частью общецерковной политики. Мы занимались пропагандой против абортов частным порядком, это было личным делом, энтузиастическим порывом небольшой группы людей, при том что с самого начала было ясно: мы решаем общецерковные и общегосударственные задачи. Теперь священноначалие распорядилось, чтобы мы стали новой церковной структурой, так что цель, в общем-то, достигнута. Мы являемся частью Патриаршей комиссии по вопросам семьи, и я считаю это большим успехом.

Когда в 90-е мы говорили об абортах, это было как крики «караул» или как помощь спасателей, делающих пострадавшему искусственное дыхание. Но как искусственное дыхание не имеет отношения к системной медицинской помощи, так и здесь: проблема абортов неотделима от целостного подхода к семье, от воспитания, евангелизации, катехизации — всего в целом. Вырванная из общего контекста, эта проблема не разрешима. Можно сколько угодно митинговать, ругаться, обвинять, воевать, но решается она только в русле общего духовного возрождения. А люди, которые пытаются заниматься этим в отрыве от семьи, благотворительности, катехизации, обречены, как сейчас говорят, на маргиналитет и не увидят плодов своей деятельности.

Сейчас правильное отношение к семье и к той же проблеме абортов в России разделяет 40 процентов населения — это успех. Каковы наши горизонты: надо заниматься семьей в целом, фундаментом, основой, это единственный правильный путь, и у Церкви как у одного из важнейших элементов общества уже появляется осознанная, продуманная семейная политика. Только это может оздоровить нас и спасти от вымирания.

Елена Глазнева:

— Я очень хорошо помню время, когда в Москве было храмов сорок. Моя подруга, регент правого хора Наташа Рекурьян, взяла меня к себе, и мы все время искали, где же нам петь. Везде осуществлялся надзор и уполномоченные выставляли жесткие условия. В то время церковное хозяйство вообще управлялось каким-то банно-прачечным трестом, что меня очень удивило, когда я, став казначеем Митрофаниевского храма, впервые повезла оформлять бумаги.

Наташа Рекурьян умерла трагически и очень рано. Батюшка благословил меня написать о ней воспоминания, чего я до сих пор не собралась исполнить. Она в 1980 году отправила меня учиться петь к Ушакову в Николокузнецкий храм, когда еще был жив отец Всеволод Шпиллер, я слышала несколько его проповедей, там уже был отец Александр Куликов, которому я впервые попыталась исповедаться, был замечательный отец Алексей Зотов, о котором написано в книге «Несвятые святые», и там же был жуткий советский староста.

В 1984 году для меня началось Алтуфьево. Открылась воскресная школа — на первый взгляд, очень дерзкий проект, например, мне, едва освоившей обиход, было поручено заниматься клиросным пением со всеми учащимися, масса которых заполняла всю центральную часть храма, а помещения у школы не было. Тогда же меня поставили регентовать, а я еще с трудом отличала Октоих от Минеи и вообще не понимала, зачем надо тасовать эти книги; было очень страшно, когда Татьяна Павловна поручила мне проводить великопостные службы.

В Алтуфьеве воцерковление шло с клироса, все самые активные прихожане стояли в хоре — и, кстати, хотели петь что-то красивое и необычное, но Татьяна Павловна стойко выполняла благословение отца Дмитрия петь одно и то же, тихо и не мешая службе, и вообще совершенно удивительно справлялась с трудной задачей обработки алтуфьевских старушек. Старушки были основными певчими, молодежь в целях конспирации на клирос не очень-то пускали. Но вскоре появился юный красавец Сережа Миронов, бабушки его обожали, и хотя ему было запрещено петь и читать у всех на виду, но все же полплеча то и дело выдвигалось с клироса...

Самое первое занятие воскресной школы проходило у меня дома, в пятиэтажке, на тридцати шести квадратных метрах. Мне казалось, что у меня такая замечательная площадь, я раздвинула мебель, и вышло отлично. Но когда все вошли, батюшка сказал: «Немножко тесновато». Это никому не мешало, и первые занятия, которые проводил отец Дмитрий, были невероятно интересны, их невозможно забыть. Он рассказывал детям о Литургии, и я на всю жизнь запомнила, почему на «Милости мира» надо себя вести тихонько и благоговейно.

Да, тогда надо было соблюдать конспирацию, больше трех не собираться, но уже брезжил рассвет новой жизни, и мы все-таки собирались, конечно, по домам. Занимались у детей Елены Александровны Рудченко — Люси и Алеши Родионовых. Они тогда только поженились, по-моему, это первая пара, которая венчалась в Алтуфьеве. Мы были здоровы, веселы; всем руководила, хохоча, Елена Александровна.

В Алтуфьево мы ездили семь лет. Машины никакой не было, на троллейбусе. Брали с собой сначала маленького Митю, потом возили в коробке Сашу. Батюшка одну неделю служил на ранней, другую на поздней; вот как-то зимой мы собираемся на раннюю, электричкой — в Алтуфьево еще можно добраться от Лианозова. Савеловский вокзал, зима, заскорузлая платформа, пронизывающий ветер, мы сонные, замерзшие, ничего не соображаем, подходит сияющий поезд, совершенно пустой, и только в одном вагоне стоит ангел с золотыми кудрями и молитвословом в руках — все тот же шестнадцатилетний Сережа Миронов читает утреннее правило. Я завидую Миронову, находящемуся в полном послушании у отца Дмитрия, — мне уже тридцать с лишним лет, а я никто, ничто и звать никак, молитвослов у меня еще не освоен, а тут уже такие подвиги...

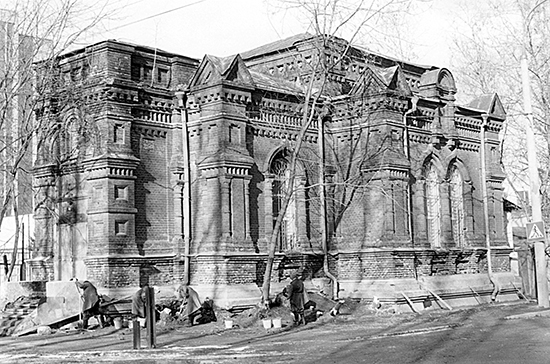

Вдруг батюшка объявляет, что нам дают храм на Дмитровском шоссе. Я села в троллейбус, проехала все Дмитровское шоссе — нигде ничего нет. Наконец, выяснилось, что я всю жизнь хожу мимо него в Тимирязевский парк. Но это же был совершенный обрубок, какая-то спортивная школа, без всякого верха, в жутком виде — это, кстати, зафиксировано на тех фотографиях, которые уже двадцать пятый год висят на стенде в притворе.

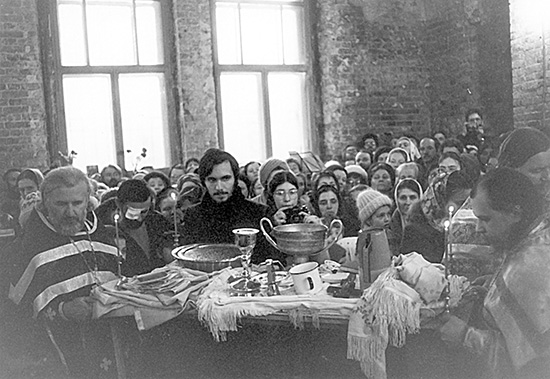

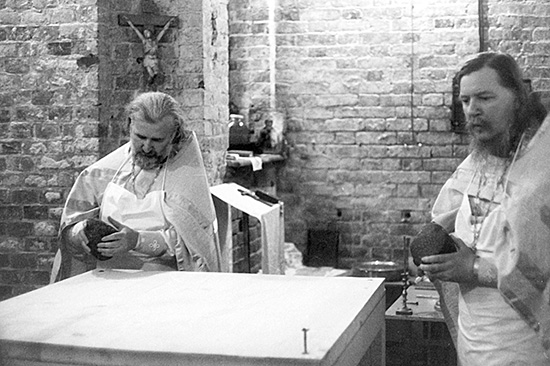

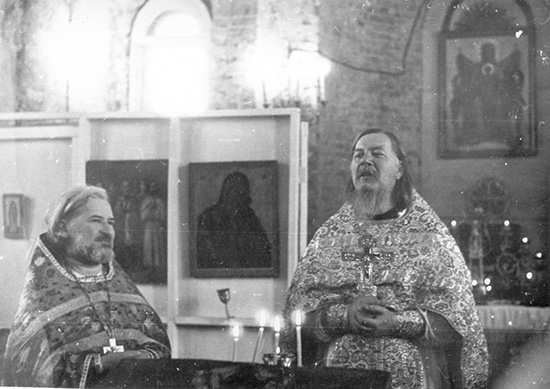

Помню первую службу в Митрофаниевском — освящение храма, которое произвело на меня глубочайшее впечатление. Кирпичные стены, силами многих женщин освобожденные от краски и штукатурки. Этот розовый кирпич был похож на древнерусскую плинфу. Стук молотков: молодые прекрасные отцы Дмитрий, Аркадий, Владимир Воробьев и Александр Салтыков забивают гвозди в опоры престола. И кистью на длинной трости помазывают тело храма — как живого человека. А вместо пола песок, дети — трехлетняя Саша, чуть постарше Митя Полищук — словно осыпаны мукой...

Нас было семнадцать человек, безумцев, которых отец Дмитрий сделал администрацией храма. Староста — Василий Сергеевич, его помощник — работник космоса Сергей Петрович Пришвин (он работал на Масловке в институте НИИ космоса). Поскольку все мы были неофиты, а неофит — это страшная сила, мы выполняли послушания очень четко. У Сергея Петровича было послушание слушаться старосту; жил он в старой сторожке, ночевал в подвале, читал там Священное Писание. Как-то случилась очень серьезная водопроводная авария. Петрович продолжал, как княжна Тараканова, лежать на своей подстилке и читать Священное Писание. Когда я, рангом ниже, примчалась к нему, прося как-то побороться с протечкой, Петрович, не выпуская из рук Писания, сказал: «Не благословлёно». Не помню, чем там кончилось, это о стиле послушания тех лет. А вообще, если говорить о нашем неофитстве, все мы были способны выкинуть телевизор с балкона и выкидывали — что не помешало нам, теперешним, покрывшимся ряской прагматизма, вернуть его обратно. А ведь в те годы он был вполне благочестивым аппаратом, не то что сейчас. Думаю, наш юбилей — это повод для того, чтобы вспомнить, что мы растеряли за это время, и задуматься...

На первом собрании, представив нам старосту и его зама, отец Дмитрий опустил тяжелую руку мне на плечо и сказал: «А ты будешь казначеем». Мой папа пришел к нему и попытался объяснить, что это невозможно, что деньги и я — две вещи несовместные, но батюшка ответил: «А у меня нет альтернативы». Как всегда, я заняла место той альтернативы, которая должна была быть. «Тебе ничего не надо будет делать, только деньги собирай два раза в месяц и подальше прячь — какие проблемы? Пой, и вообще в Церкви нужны многие умения — я тебя выжму как лимон» — с таким благословением отца настоятеля я начала свою казначейскую карьеру. Первым сильным впечатлением и волнением был пересчет с Василием Сергеевичем собранных шестисот рублей и покупка для храма новых ступеней вместо тех, на которых бабушки падали.

В сторожке уже работала кухонька, и мы замечательно встречались в трапезной. Все моментально ушли с работы, даже не думая, теряют они что-то или нет, это было абсолютно органично, естественно. Какие жертвы — ведь у нас был батюшка да еще свой храм.

Очень быстро организовали торговлю книгами — которых не было, сплошные репринты. Для торговли собирали по приходу старые, тридцатых—пятидесятых годов фанерные чемоданы. Несколько энтузиастов эти чемоданы с книгами носили, в том числе Саша Васютин, здоровенный молодой парень, которого мама не пускала в храм, и ему приходилось сбегать из дома; он был очень сильный и чемоданы носил самые тяжелые.

Еще я всегда вспоминаю момент, когда появилась икона Митрофана Воронежского: ее отдали из не закрывавшейся церкви «Нечаянной Радости» в Марьиной Роще.

И как я вхожу в храм после какого-то летнего отпуска — а там мраморный пол, еще не ставший матовым, весь как зеркало. И батюшка стоит на амвоне довольный, он всегда был так счастлив, когда что-то удавалось. Ведь в то время простых кирпичей было не достать, и вдруг мраморный пол — немыслимо.

Из храмовых приобретений нельзя не вспомнить один клиросный аксессуар, который нужно хранить, — это пюпитр, сооруженный замечательным нашим столяром и джазистом отцом Алексеем Талызовым. Он моментально смастерил для певчих эту остроумную конструкцию — «ну, это вам так, на неделю», но она до сих пор жива и лучшей не сделано.

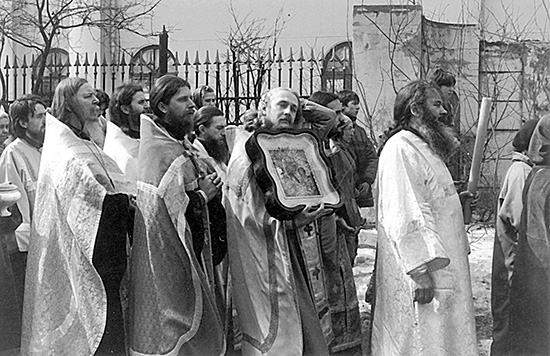

Краеугольный момент тех лет — первый объединенный крестный ход в Светлую субботу. С балкона, на котором стоят певчие, я вижу восторженное лицо отца Дмитрия, который привел крестный ход в Митрофаниевский. Он говорит мне одними губами: «Ну мы дали!» В тот самый день заболела Наташа Кузнецова, жена Сергея Яковлевича, ее из храма отвезли в 50-ю больницу, где она вскоре умерла. Вот вспоминаю тех, кто был рядом: наше счастье в Церкви сопровождалось серьезными жизненными обвалами, испытаниями, болезнями, смертями близких, и тем не менее сейчас все это видится как абсолютное счастье. Конечно, Бог дал нам невероятную благодать, как после первой исповеди — через двадцать пять лет это особенно ясно видно.

Не помню, когда появился третий этаж сторожки, выстроенной очень быстро, помню только, как худой отец Дмитрий носится по кромке крыши, как по небу. Потом все ринулись за ним, не знаю, что они там делали, но процесс пошел. Вскоре в белоснежном зале, украшенном рушниками ручной работы, мы принимали Патриарха — тогда еще только входило в моду приглашать в восстанавливаемые храмы Святейшего. Встал вопрос, чем кормить. Пришли две великие кулинарки, Серафима Ивановна и Нинель Адольфовна из Рождественского монастыря; мы сняли со стены санузла овальное зеркало, доставшееся от прежних хозяев, закамуфлировали майонезом ссадины и подали на нем шикарного осетра. Патриарх был чудесный, милый, он попросил гречневой каши, никакого осетра он не ел, только маленький кусочек нарезанной рыбы и на него чуть-чуть черной икры — все, что он себе позволил на нашем престольном празднике. Это все было так по-дружески, так невероятно тепло...

Хочется вспомнить тех, с кем мы вместе направляли стопы в Царствие Небесное, — это Василий Сергеевич, Наталья Николаевна, мои друзья Женя и Наташа Бабаевы, Заур, Таня Морозова, и Валентина Николаевна, и Наташа Рекурьян — и поклониться им, и использовать это поле для того, чтобы выразить им свою любовь.

Это время во мне живет и является фундаментом того, что сейчас происходит. Мы — неблагодарные. Видим не дальше своего носа, только то, что происходит сейчас, и все нам не так. Я была в Черногории, в монастыре святого Василия Острожского и у святителя Петра Цетинского, где лежит десница Иоанна Крестителя. Собирается группа, и — пожалуйста, раку открывают, но перед мощами стоит аналой с крестом и Евангелием, а рядом смиренно, молча стоит батюшка. Если ты серьезный человек, как мне объяснили сербы, надо исповедаться, перед тем как приложиться к святыне. А мы все с бухты-барахты, хоть нам и храм, и все дали. Мы привыкли. Воспоминания о первом престоле отрезвляют, возвращают благодать.

Отец Владимир Алексеев:

|

— В Крестовоздвиженский храм в Алтуфьеве я пришел в 1980 году — меня привела мама — и поначалу бывал там нерегулярно. А потом в моей жизни начались скорби, Господь часто призывает нас скорбями. Помню, я пришел к отцу Дмитрию в начале 84-го года с очень серьезной проблемой, и он сказал: «Давай с тобой вместе помолимся, чтобы все разрешилось». Стали молиться — и действительно все закончилось благополучно. После этого я стал ходить в храм каждое воскресенье, иной раз под праздник торопился с работы, чтобы хоть к помазанию успеть, — уже появилось рвение и любовь к храму. На службах я старался ни с кем не общаться, забивался в уголок. Познакомился только с Сергеем Петровичем Пришвиным, потом с Зауром Сергеевичем — мы и сейчас поддерживаем тесную связь. Особо хочу вспомнить Татьяну Михайловну Морозову, Царствие ей Небесное, святой жизни был человек. Она всегда меня поражала: такая терпеливая, никогда не возмущалась, к отцу Дмитрию питала преданную любовь, никаким искушениям, соблазнам не поддавалась. Прекрасная мастерица — по специальности она была модельер, шила облачения, вышивала. Мы очень дружили. Когда она уже тяжело болела, я постоянно к ней приезжал, у нас на руках она и умерла... Золотой был человек, удивительный. Как отец Дмитрий сказал на отпевании, если уж она в Царство Небесное не попадет, то где мы окажемся...

Мне врезалось в память, как в 90-м году на Рождество Христово в Крестовоздвиженском впервые разрешили служить ночью. Мы стояли плотно утрамбованные, как капуста в бочке, перекреститься не могли, но такой был духовный подъем — когда запели Символ веры, я думал, окна повылетают. Помню, даже отец Дмитрий в алтаре разрыдался, слышно было, как всхлипывал. И теперь я часто говорю молящимся: «Когда поете Символ веры, что вы мямлите, про свою веру мурлычете себе под нос, надо петь твердо, убежденно, что мы действительно веруем во единого Бога Отца».

В том самом 90-м году отец Дмитрий через Валентину Николаевну Юдину пригласил меня в храм Митрофана Воронежского. Я не решился сразу уйти с работы, поэтому обычно бежал в храм вечером и выходные тоже проводил здесь. Мы с будущим отцом Максимом Обуховым таскали раствор, делали цементную стяжку. А до этого разбивали старый пол — он был очень высокий, почти до самых окон: кирпичные тумбы, на них лаги, и все это приходилось разламывать и выкатывать вручную. Возле алтаря была пристройка типа тамбура, а в алтаре — душевая. Василий Сергеевич мне поручил эту пристройку сломать, и, помню, я трудился с таким усердием, что крыша провалилась, и я улетел вниз, хорошо еще, только ногу отбил.

Помню, как готовились к первой службе — освящению храма: все чистили, убирали, драили, еще стены не были готовы, все обшарпанно, иконостас фанерный, но обстановка была самая торжественная. Правда, мне в основном приходилось заниматься подготовительными работами и следить за порядком в притворе — милицию вовремя подозвать или еще что, всякие случаи бывали.

В 91-м я ушел с работы, уже готов был хоть в сторожа проситься, так хотелось все время быть при храме, но отец Дмитрий как раз предложил мне должность помощника старосты. Когда передали Благовещенский, я стал там старостой. Помню, как ломали перегородки, возведенные прежними хозяевами: молодые ребята-каратисты крушили их ногами в прыжке — незабываемая картина... А вот еще примета времени: мы с Сергеем Коваленко — он сейчас поет у отца Алексея Казанчева — возили в храм гуманитарную помощь, перетаскали горы мешков.

В мои обязанности входило добывать кирпич, а со стройматериалами было очень тяжело. Заказываю «шаланды» — такие длинные грузовики, плачу деньги, а сам думаю: привезут кирпич в этот раз или нет... Если машина приходила во время службы, отец Дмитрий благословлял разгружать ее: все выходили, становились вереницей и по кирпичику друг другу передавали. Такое дружное время было. Никто не искал мзды, просто ради Господа, ради любви к Церкви самоотверженно трудились. Домой мы приходили часов в 11, а то и позже, можно сказать, семью не видели. Тяжело было, иной раз думаешь: а смог бы сейчас такое осилить? Благодать Божия помогала.

Приходилось работать и по ночам; однажды нам пожертвовали несколько вагонов гранита, и мы ночью их встречали. Договорились с заводом Калинина насчет погрузчиков; у нас были прекрасные отношения, директор ни в чем не отказывал, мы спокойно туда шли, просили, что нужно, деталь какую-нибудь выточить, например. Гранитом теперь выложен пол в Митрофаниевском, на втором этаже в Благовещенском, лестничные пролеты.

Потом гимназию строили, Мышкино поднимали, столько там было всего интересного, даже приключенческие истории случались. И все делалось на том же духовном подъеме. Очень теплые воспоминания остались от встречи Патриарха: он совершил великое освящение храма и заодно освятил здание гимназии. Приятно было сознавать, что плоды твоей деятельности получили такую завершенность.

Надо сказать о том, как нас здесь собрал святитель Митрофан Воронежский. Когда отцу Дмитрию отдали храм, я еще ничего не знал об этом святом. Только обрадовался, что «Воронежский», у меня мама из деревни Русская Журавка Воронежской области. Потом уже мы сделали нашу первую книжечку — житие святителя — на ксероксе, листочки скрепляли степлером и продавали в храме, чтобы все прочли. В нашем приходе много народу из Воронежской области. Например, Лидия Ивановна Лях, руководитель воскресной школы: она хоть и липецкая, но когда она родилась, это была Воронежская область. А у отца Александра Федорова, как выяснилось, мама тоже из Русской Журавки! И храм священномученника Иоанна Артоболевского, в котором я служу, тесно связан с Митрофаном Воронежским. Оказывается, отец Иоанна Артоболевского служил в храме Митрофана Воронежского в Пензе и там при храме похоронен.

Сейчас многие из нас, восстанавливавших Митрофаниевский и Благовещенский, разошлись по разным храмам. Но хотя отец Борис Орлик служит в Мышкине, а я в храме Иоанна Артоболевского, многие прихожане у нас одни и те же, родные и близкие, и алтарничает у меня Евгений Дмитриевич Бабаев.

Сегодня на Литургии я как раз читал евангельское зачало, в котором Господь говорит, что сеятель и утром, и вечером приходит на поле, но как растет семя, не видит, а потом, в конце концов, произрастает плод. Думал ли я, что буду священником? Да у меня и мысли такой не было, а вот Господь все устроил. Любил службу, очень хотел петь в хоре и пять лет пел, пользуясь своим положением старосты. Потом десять лет был дьяконом, и вот служу у престола. А это, как говорил протоиерей Алексей Артоболевский, у которого все сыновья стали священниками, высшее служение человека на земле, ничего выше быть не может.

Вот и детский дом в Мышкине как образовался — чудесным образом, по промыслу Божию. Так получилось, что наш приходской детский дом на Тимирязевской лишили реабилитационной функции, то есть там разрешалось держать только московских детей, а в Мышкине на каникулах оказались дети из Прибалтики, из Красноярска — ну куда их было девать? Они там и остались. Сначала их поселили в коттедже вместе с рабочими, которые строили храм, а потом постепенно все это разрослось и превратилось в хороший, известный детский дом. Этого никто не планировал, не думали, не гадали, а вот Господу захотелось, чтобы это у нас было. Те дети уже выросли, а я помню, как они у нас на клиросе читали и пели, таланты свои проявляли. Такие хорошие воспоминания от Мышкина остались... Хоть и далеко, а певчие наши туда с удовольствием ездили, такая теплая была атмосфера, чистая, братская.

Вообще, самое главное, чтобы мы были братья и сестры, не будет братского отношения, ничего у нас не получится. Надо об этом помнить, хотя сейчас время и другое, стало больше соблазнов, стремление к земному благополучию отвращает людей от духовной жизни. Это и есть терние, о котором говорится в притче. Дух ослабевает. Грустно, когда видишь, что люди отпадают от Церкви из-за материальных благ: неофитский порыв прошел, и многие не увидели в жизни духовного смысла — именно потому, что стремились к материальному.

Татьяна Герасимова:

— В 80-е годы в алтуфьевском храме все контролировал староста, и, как представитель власти, он где только можно было вставлял палки в колеса. Я уже регентовала, когда он объявил, что хочет взять на работу выпускника регентской школы. Мы с отцом Дмитрием так поняли, что ему нужен дипломированный руководитель хора, и батюшка отправил меня в эту самую школу учиться. Я ее окончила, подхожу к старосте и говорю: «Я выпускница, меня даже приглашают туда преподавать». И все равно меня сократили — нужен был регент чужой, а не вскормленный приходом.

Естественно, когда началась воскресная школа, все держали в тайне. Занятия с детьми проходили у Люси, дочери Елены Александровны Рудченко. Отец Дмитрий преподавал богословские предметы, я — музыкальные. Елена Александровна была бесценным человеком; а сколько людей она привела в храм... Она преподавала английский на физфаке МГУ, и с ней в нашем приходе появилось много интеллигенции — физики, филологи. Отец Владимир Леонов был ее студентом. В трехкомнатной квартире недалеко от храма жили Женя и Наташа Бабаевы, у них тоже очень много всего происходило, во всяком случае, сначала мы все собирались у них.

Одной из первых пришла работать в Алтуфьево Таня Морозова — уборщицей. Танину дочку Катю помню лет с трех: маленький колобочек с невероятной скоростью летал по дорожкам вокруг Крестовоздвиженского храма. Потом в Митрофаниевском Таня стала ризничей, думаю, все первые облачения сшиты ею. Удивительно талантливый человек. Она и шила, и готовила потрясающе, а главное, делала все тихо, без напора, с любовью. Таня подготовила для клироса альбомы с текстами и нотами: службы Рождества, Пасхи, двунадесятых праздников написаны ее рукой — чисто, красиво, отчетливо. В Алтуфьеве она пела и читала. Здесь, когда здоровье ухудшилось, сказала, что петь ей трудно, но продолжала читать часы и последование ко причащению.

Таня очень дружила с Валентиной Юдиной — та тоже практически всегда улыбалась, была такая радостная. Они все делали вместе, Валя больше как уборщица, Таня — как ризничая. Все первые украшения для храма изготовлены Таней, и все наши традиции идут от нее...

Отец Дмитрий сначала был в Крестовоздвиженском храме вторым священником, потом стал третьим, и его ставили на самые неудобные службы. Помню, как на Светлой седмице он служил то ли в пятницу, то ли в субботу; всю неделю была отвратительная погода, а в этот день наконец просияло солнце. Конечно, батюшке всячески препятствовали, и вообще, молодежь в храме отнюдь не приветствовалась. Но вот все-таки потихонечку началась перестройка, и ему дали храм на Хуторской улице.

На первом собрании отец Дмитрий нам представил старосту Василия Сергеевича, а еще я там увидела Анну Дмитриевну Рой: мы с ней вместе учились в музыкальном училище при консерватории, правда, она была на курс старше меня, и мы близко познакомились только в храме Святителя Митрофана.

В Алтуфьеве по большей части трудились женщины, а здесь организационная работа сразу легла на мужские плечи. Очень скоро появился и архитектор Сергей Яковлевич Кузнецов, он жил неподалеку. И многие из этого района постепенно стали сюда ходить. Для меня тоже это место — малая родина, я жила здесь от рождения до пяти лет, и все мои родственники отсюда. Наша семья переехала на «Войковскую», а потом мы специально поменялись в Алтуфьево, потому что мне приходилось чуть ли не каждый день ездить туда на автобусах и троллейбусах. Эта квартира рядом с храмом использовалась для занятий детского хора. Назову имена тех детей: Катя Морозова (теперь она Шишкина), Лена Устенко (матушка отца Дмитрия Николаева), Катя Семенова, Полина Зыкова, Женя Мурзин, конечно же, Феодосий Мамырев. Матушка Лариса Леонова жила рядышком, она начала заниматься в хоре лет в 16. Когда мы переехали в Митрофаниевский, к нам пришел Илюша Ильясов. Ему тоже было лет 16, потом он один институт окончил, другой, все на наших глазах. Приблизительно одновременно появились Катя Грошева, Катя Маслова, Костя Мосин и Лиза Занина, Антон Шишкин и Антон Дьячков, Маша Бабеева...

Когда открылся Благовещенский храм, отец Дмитрий поделил наш маленький хор, и дети остались у меня. Через некоторое время я вдруг понимаю, что те, на ком держится пение, это именно дети — они запели. Они ведь очень этого хотели. Когда мы их еще не брали на все службы, они стояли внизу и все время смотрели наверх, очень, очень выразительно смотрели. Скоро они поднялись на этот балкончик, а потом стали основной движущей силой.

У них была очень интересная жизнь. В основном они учились в разных местах и встречались только в воскресной школе и в храме. У нас были походы, праздники, а потом уже пошли и свадьбы. Интересный поход был в Радонеж, нас водил туда отец Алексей Емельянов, тогда просто Леша Емельянов, а дети наши были еще совсем маленькие. К Косте на дачу мы не просто ехали, а тоже шли походом. В Алтуфьево ездили, на источник Макария Желтоводского, потом устраивали там пикник с разными играми. А еще был такой Алексей Никифорович, алтуфьевский алтарник, который нас регулярно вывозил к Тихону Калужскому. Каждый год в начале октября, на преподобного Сергия, мы туда ездили, погружались в источник. У нас всегда организовывались для детей какие-то интересные поездки, и это, конечно, очень сильно их сплотило.

Замечательно, что возле храма живет Инна Степановна, у которой дети и все мы постоянно бывали. И спевки проводили, и просто приходили в гости. Дети просто гурьбой туда шли, ели, пили, ночевали. Какое-то удивительное было время, необыкновенное. То запретное, что надо было прятать, ни в коем случае не показывать, можно было делать открыто — учить детей и молодежь церковному пению, привлекать их к службам. Ведь когда я пришла на клирос, там стояли исключительно бабушки. Сначала я была среди них одна, потом с Ирой Александровой и Галей Захаровой нас стало трое. Позже появился Сережа Миронов. А уж когда мы сюда переехали, то пока сами не состарились, у нас никаких бабушек не было. Приходили замечательные люди. Например, плотник Алексей Талызов. Поскольку он раньше пел в храме, естественно, ему пришлось трудиться и плотником, и певчим. Он любил петь, умел, знал много распевов. В алтарь он попал позже, но и дьяконом, и священником отец Алексей мог встать на клирос и спеть, например, стихиры на вечерне.

Первые спевки в Митрофаниевском длились подолгу, потому что в Алтуфьеве мы были левым хором и многих песнопений не пели никогда. Прошел год, приближался Великий пост, и пришлось разучивать целые службы — в частности, Страстной седмицы. Это грандиозный объем. Конечно, на первом этапе старались петь как можно проще, но постепенно наш репертуар расширялся. Детям эта работа была в радость, потому что им нравилось быть вместе. Их никто не заставлял часами сидеть на спевках, это было их личное горячее желание. Такое рвение и усердие достойны всяческой похвалы. И нужно отметить, что дети пришли не сами по себе, а с семьями, и это были очень хорошие семьи — Морозовы, Устенко, Семеновы, Зыковы, многодетные семьи Мамыревых, Пробатовых... Дети выросли, но продолжают дружить, это поколение со своими уже многочисленными детьми сейчас составляет молодой костяк общины.

Вспоминаю те годы: они совсем не были легкими, скорбей и трудностей хватало. Начнем с того, что здание храма долго пустовало и там не было отопления. Не было его, мне кажется, и весь первый год. Я помню, в каких валенках стояла на клиросе и как мы кутались, чтобы не промерзнуть насквозь. И все же то время было очень радостным. Для регента главное — певчие; в Алтуфьеве молодежь на клирос не пускали, а что могут бабушки — несмотря на то что мы с ними устраивали спевки, выучить что-то новое было очень сложно. А здесь началась новая жизнь. Для меня до сих пор самое главное, что есть люди, которые хотят петь, участвовать в службе и даже готовы чем-то пожертвовать, чтобы этому научиться. Некоторые из них быстро становятся певчими и даже регентами, как Аня Ретеюм или Таня Ноздрина. Но большинство учится для себя, и это тоже очень хорошо — как учеба в воскресной школе. Наши ученики знакомятся с церковнославянскими текстами — читают их, пропевают, выучивают наизусть. Тем, кто поступил в певческую школу, я с самого начала говорю: «Замечательно уже то, что вы соприкасаетесь с этим богатством. Кто-то из вас будет серьезно заниматься церковным пением, но не все. Никто не хочет, придя на службу, слушать плохое пение, и если лично вы можете улучшить ситуацию или хотя бы не ухудшить, вы должны петь, а если нет — наверное, лучше воздержаться». Не все, кто учится, будет стоять на клиросе. Но вот одна девушка, которой я сказала: «Не приходите больше, вам бесполезно заниматься», ответила: «Что вы, Татьяна Павловна, в деревне, где я живу летом, петь совсем некому, и они мне рады, ждут меня и просят».

А потом, все-таки, когда человек очень чего-то хочет, он может горы свернуть. Бывает, что ученик с нулевыми данными показывает феноменальные результаты. Так что когда наши абитуриенты не попадают в ноту и огорченно спрашивают: «Может, мне не заниматься?» — я говорю: «Может быть, и нет. Но случаев, когда человек распелся, очень много». Ведь именно музыка, пение помогают скоординировать слух и голос...

В этом году мы приняли в певческую школу новых учеников. Так что для меня продолжается период, когда в Церковь — и на клирос — приходят новые люди, хотят учиться и служить Церкви. И это радостно.

Елена Спиридонова:

— 1989–1990 годы — это начало самой счастливой поры. Именно тогда пришло настоящее осознание значения Церкви в моей жизни, значения нашего прихода и, конечно, отца Дмитрия. С двенадцати лет я ходила с мамой в Крестовоздвиженский храм в Алтуфьеве. Моя мама, Татьяна Рютова, преподавала там в воскресной школе.

Когда отдали Митрофаньевский храм, я заканчивала школу. Помню, как мы с мамой приехали в первый раз на 2-ю Хуторскую, дом 40 помогать в уборке храма. Трудно было узнать церковь в том здании, которое мы увидели. Но сколько было энтузиазма и желания потрудиться для восстановления храма у наших прихожан!

Все, с кем я там соприкасалась, казались мне небожителями. Появилось желание как можно чаще бывать в храме на богослужении и, по возможности, работать в приходе, общаться с такими прекрасными людьми. Я училась в институте, но моя основная жизнь была в приходе, я работала в воскресной школе, в 50-й больнице, в патронаже. Поначалу мы все друг друга знали, хотя бы в лицо. Это была большая дружная семья.

А какие замечательные службы были в Митрофаньевском храме... Его простенькая обстановка, кирпичные стены, наверное, еще больше настраивали на молитвенный лад. Однажды единственный тогда алтарник Максим (теперь отец Максим Обухов) поймал в алтаре мышь. Отец Дмитрий пошутил: «Теперь никто не скажет, что у нас алтарник мышей не ловит».

Илья Красовицкий:

— Я пришел в Церковь в конце 1983 года, крестился в Алтуфьеве, это мой первый храм; и с тех пор каждый раз, когда я проезжаю мимо этого места, сердце начинает колотиться чуточку быстрее. Это время для меня как будто неземное, необыкновенное, как медовый месяц у молодых супругов. К Церкви меня привел одноклассник — Сергей Миронов (мы вместе учились в Гнесинской школе), он тогда уже ходил в Крестовоздвиженский храм, — и с тех пор я так и остался в нашем приходе.

Интересно, как я добирался в Алтуфьево из дома. Я жил в Новогирееве, недалеко от кольцевой автодороги, а алтуфьевский храм стоит прямо на МКАД. Сережа Миронов мне объяснил, что надо выйти на МКАД и голосовать. Остановится машина, надо сказать водителю: «Не подбросите ли вы меня по кольцевой?..» Я так и делал. Путь был неблизкий, и иногда я проезжал его на двух машинах, а иногда на трех или четырех. Мне было 15–16 лет, я учился в 10-м классе, и сейчас понимаю, что такой способ передвижения был довольно опасен, но никаких неприятностей со мной не случалось.

В те годы я и не думал, что можно петь на клиросе, значительно позднее, после окончания школы, после службы в армии — только тогда я начал учиться церковному пению. Это было в конце 1987 года.

Когда мы, чада отца Дмитрия, переехали из Алтуфьева на Динамо, медовое время для меня уже закончилось, началась обычная жизнь — более прагматичная, рациональная. Для многих наших прихожан начало церковной жизни совпало с 90-м годом, когда был открыт Митрофаниевский храм, но я к тому времени уже шесть лет как был крещен, и все воспринималось без излишнего романтизма, без розовых очков. Не было у меня и такого потрясения, как у многих алтуфьевских прихожан, живших в окрестностях Хуторской улицы: мне сюда ездить было ничуть не ближе.

В Митрофаниевский я впервые приехал на первую службу — малое освящение престола. Это было Великим постом 1990 года, в субботу накануне Недели святителя Григория Паламы. Помню, как мы пели псалмы, а в алтаре стучали молотками (во время освящения в опоры престола забивают гвозди). Кроме отца Дмитрия были отец Владимир Воробьев, отец Аркадий Шатов, который после этого служил у нас какое-то время почти каждый день.

Помню, как-то на всенощной после чтения Евангелия отец Дмитрий сказал: «Нам привезли кирпич. Давайте мужчины вместо второй половины службы пойдут и разгрузят машину». И мы с папой — к тому времени он уже крестился и тоже пел на клиросе — пошли вместе со всеми. Но такое было всего один раз, кирпичи мне обычно не доводилось разгружать — наверное, это не моя сильная сторона. У меня были другие послушания: я пел, преподавал в воскресной школе, регентовал, занимался с теми, кто хотел петь в храме.

Конечно, тогда мы все были моложе, а главное, отец настоятель был моложе, здоровее, энергичнее. Может быть, поэтому мы вспоминаем о том времени с особым чувством. Но мне никогда не казалось, что жизнь в общине с тех пор стала хуже. Какая была тогда Церковь, такая она и сейчас. Евхаристия тогда и сейчас одна и та же, дело спасения продолжает совершаться. И сейчас жизнь радостная и благодатная ничуть не в меньшей степени, чем в 90-м году.

Я очень часто регентую на поздней воскресной Литургии в Благовещенском. Про себя я называю ее главной Литургией прихода — служит отец настоятель и собирается вся община. Я всегда переживаю ее как общецерковное действо: так же было во все времена в христианской Церкви, и при святителе Иоанне Златоусте в Константинополе, и во всех других древних христианских городах. Община, все христиане собирались в храм на Евхаристию, эту службу возглавлял епископ — тот человек, который открыл им Христа. И каждое воскресенье это совершается у нас. И все, кто собирается на Литургию, несколько сот человек, это чувствуют.

М.И.С.:

— К отцу Дмитрию мы с дочкой пришли в 1989 году в Алтуфьево. Тот год был для меня очень тяжелым. Мама умерла 6 декабря, в день памяти святителя Митрофана Воронежского. Но тогда я еще ничего о нем не знала, потому что православной литературы не было. Помню, моя соседка по подъезду Татьяна Полищук давала мне почитать Закон Божий, так, чтобы из дома не выносить. На Кузнецком Мосту у букинистов рублей за восемьдесят я купила тоненькую Библию, чтобы хоть Новый Завет знать, да за сорок рублей мне достали молитвослов.

После того, как отпраздновали тысячелетие Крещения Руси, что-то повернулось, стали открываться церкви. На сороковой день после смерти мамы батюшка объявил, что ему дают новый храм. А мне еще раньше Татьяна Полищук сказала, что возле нашего дома откроют храм. Да где же он? На это здание мы и не подумали, а ведь часто любовались им — оно такое красивое, воздушное, хотя и стояло обезображенное. Мы думали на Благовещенский, где до 1964 года даже были купола. Но, когда батюшка объяснил, что ему отдали храм возле нашего дома, я твердо решила пойти туда работать.

Работы было очень много. Начать с того, что вывезли несколько грузовиков птичьего помета с крыши и со всего здания — вот в таком жутком оно было состоянии. Завод Калинина, которому оно принадлежало, правда, давал грузовики. К первой службе укатали земляной пол и посыпали песочком. Подсвечники были деревянные, свечки ставили в песке. Со стен отбили штукатурку, развесили бумажные иконки, наклеенные на картон, новопрославленных святых, новомучеников. А к 20 августа, к первому престольному празднику, уже сделали цементный пол.

Народ пошел в храм, многие хотели креститься — а совершать таинство было не в чем. Нам несли из дома все лучшее — ковры, хрусталь, но оказалось, что нужны были кастрюли, сковородки, ложки, плошки, тарелки и т.п. Батюшка спрашивает: «В чем же я буду крестить?» А у меня дома был огромный китайский таз. «Ну, неси». И еще года три-четыре, пока не появилась купель, батюшка крестил в этом тазу.

Татьяна Полищук сказала: «Иди к отцу Дмитрию, упади в ножки и попросись на работу». Я пришла к батюшке, встала перед ним на колени. Он удивился и спрашивает: «Кем же я тебя возьму?» — «Вообще-то я ведущий инженер». — «Пойдешь в трапезную. Надо много готовить по воскресеньям, на тридцать-сорок человек». Это меня не испугало, у нас была большая семья, десять-двенадцать человек садились за стол. И я пошла работать в трапезную.

Мой прежний начальник никак не хотел меня отпускать, обещал прибавку — а я и так получала ни много ни мало четыреста рублей. Все спрашивал, куда я ухожу, а тогда церковное старались не афишировать, но все-таки я ему наконец призналась, что ухожу в храм. И вот же чудеса, он говорит: «У меня дочь в Донском монастыре свечками торгует», и заявление подписал, и дал мне и отпуск, и еще отпуск на лечение, ну кто бы мог подумать...

В старой сторожке на втором этаже была маленькая кухонька. В углу когда-то была печка, потом вместо нее поставили титан, трубу вывели на крышу, а дырку не заделали. На кухоньке стояла электрическая плита, совершенная развалина, она постоянно ломалась. На один из престольных праздников она, хоть и была выключена, взорвалась — стекло разлетелось вдребезги...

В будни я готовила в сторожке, а по субботам и воскресеньям — и здесь, и дома, потому что у нас занималась воскресная школа, детский хор. Дети, которые там учились, можно сказать, выросли в нашей квартире. Однажды я посчитала, в тот год двадцать два человека каждое воскресенье обедали в нашей маленькой двушке. Готовили мамы — Людмила Мурзина, Валентина, мама Ларисы Леоновой, Валентина Устенко, Нина Зыкова, Людмила Тюрикова, Татьяна Морозова, Елена Черепнева... Мы складывались, распределяли, кто что покупает, в субботу они приносили продукты, и я принималась за готовку.

На кухне официально работали три человека — Лидия Шагалина, Елена Искандерян, меня батюшка назначил ответственной. Я составляла приблизительное меню на неделю, закупала продукты. В магазинах ничего не было, все нужно было доставать по блату, из-под полы, но Господь помогал удивительным образом. Поздно вечером, часов в десять-одиннадцать, приходил, как я его называла, «черный человек» — мужчина в черной рубашке — и приносил очень много разных продуктов, кажется, он работал на какой-то базе...

Приближался первый престольный праздник, а у нас из припасов были только картошка да морковка. Пирогов мне обещали напечь — Александра, мама Владимира Леонидовича, Людмила Мурзина, Нина Зыкова, еще кто-то из мамочек. Но суп и второе готовить было не из чего. Стою вечером на службе и плачу. Ко мне подходит моя наставница, и духовная, и по жизни, Танечка Морозова и спрашивает: «Ты чего, Инусик, плачешь?» — «Чем мне людей-то кормить?» — «А ты помолись». Я как могу молюсь, прошу... Возвращаюсь на кухню — стол завален белыми грибами. Весь вечер чистила грибы, а когда уже мыла кастрюли, пришел «черный человек» и принес лоток, наверное, в метр величиной, сантиметров пятнадцать глубиной, живой рыбы. Я, счастливая, чистила ее до часу ночи, пока отец Дмитрий меня не прогнал, ему надо было рано вставать, а его келья была рядом с кухней. В шесть часов я уже была у плиты, до службы пришли помогать, пирогов нанесли. Но чувствую, не успеваю, ведь надо было на стол накрыть, я знала, что придут все батюшкины сподвижники — отец Владимир Воробьев, отец Аркадий Шатов, теперешний владыка Пантелеимон, отец Александр Салтыков, отец Владислав Свешников. И все с матушками, с детишками — тогда еще у них было не очень много детишек. Ответственность большая, а я рыбу пожарить не успеваю. Стою и плачу. Подходит ко мне Танечка Морозова: «Инусик, ну что ты опять плачешь?» — «Таня, не успеваю». — «Так пойди у народа попроси, они тебе помогут». Кто мне поможет — все стоят, молятся. Народу очень много, все алтуфьевские приехали и новые добавились. Я так робко спрашиваю: «Кто может рыбу пожарить?» Все молчат, молятся. Один молодой человек латиноамериканской наружности говорит с акцентом: «Я могу помочь». Я поразилась: «И что, можешь хорошо пожарить?» А он спокойно, умиротворенно отвечает: «Могу». Оказалось, это Альваро, чилиец, оставшийся в Москве. Пока я металась, накрывая на стол, он так вкусно приготовил рыбу! Альваро был знакомым Елены Александровны Рудченко (недавно скончавшейся), одним из многих, кого она привела в храм.

Хочется всех вспомнить, кто тогда помогал — и в трапезной, и на стройке. Сергей Иванов замечательный был человек, он мне помогал ходить за продуктами, ведь мы все на себе таскали. И староста Василий Сергеевич мне с этими сумками помогал. Мусор выносил теперешний отец Владимир Леонов. Свечницами были Валентина Николаевна Юдина, Валентина Барышенская, Людмила Георгиевна Маркова, которая хлопотала, чтобы отдали этот храм, она сейчас живет в Израиле, а еще Татьяна Яшкина, теперь Кузнецова, хлопотала о нашем храме.

У нас не было табеля, каждый занимался тем, что было нужней. Отец Алексей Талызов начинал плотником и певчим, плотниками работали и преподаватель гимназии «СВЕТ» Вадим Кустов, и музыкант, регент Сергей Коваленко. По вечерам я чистила картошку, лук, и мне помогал Заур, в крещении Владимир: он не отрезал у луковицы хвостик, а аккуратно снимал по шкурке, это было потрясающе...

Приход — это большая семья, и, как в семье, в нем всякое бывает. Но основное неизменно: есть Господь, есть Матерь Божия и есть наш святитель Митрофан Воронежский, к которым можно припасть в любой момент, днем и ночью. Очень хорошо сделали, что перед храмом на улице установили иконы с ящиками-подсвечниками. Хотя чисто архитектурно эти сооружения и не слишком красивы, зато я видела, как поздним вечером люди ставили в песок свечки и молились. Вот такая нить, протянувшаяся через годы, от первого престола до двадцать пятого...

Нина Костюкова:

— Я пришла в алтуфьевский храм из-за водевиля. Мой хороший знакомый ставил в любительском театре пьесу Соллогуба «Беда от нежного сердца» и попросил меня быть аккомпаниатором: так я узнала и старинный русский водевиль, и супругу моего знакомого, которая довольно давно ходила к отцу Дмитрию. Скоро и я начала ездить в Алтуфьево.

Жила я в маленьком военном городке и добиралась до Крестовоздвиженского храма электричкой и двумя автобусами. Выходило два с половиной часа в один конец. Сейчас я живу в черте города, ехать до Митрофаниевского и Благовещенского мне не так уж далеко, но давно нет у меня той радости, с какой я просыпалась и ехала на службу.

С электричками порой случались казусы. Однажды, вбежав без билета в отходивший поезд, я вперила взгляд в двери и всю дорогу, со страхом ожидая контролеров, твердила молитву. Контролеры не пришли, а я, очнувшись, поняла, что моя молитва звучит очень по-советски: «Товарищ Серафим, помоги мне! Товарищ Серафим, помоги мне!»

Позже я по семейным обстоятельствам переехала в Москву. Институтская подруга нашла мне работу — вести музыкальные занятия в детском клубе на Планетной улице, недалеко от метро «Динамо». А через месяц отцу Дмитрию дали храм на 2-й Хуторской, совсем рядом.

Я начала преподавать в воскресной школе в Алтуфьеве. Поначалу занятия проходили после службы, и мы, учителя и ученики, прятались от настоятеля отца Михаила: он не позволял заниматься и разгонял нас. К счастью, он быстро уходил домой, так что уроки не срывались.

Однажды отец Дмитрий обратился ко мне: «Ты будешь учить детей стихам!» «Зачем?» — удивилась я. «Дети очень плохо выражают свои мысли, на исповеди не могут объяснить внятно, что хотят сказать».

Уже в Митрофаниевском я часто унывала от воскресной школы: сегодня приходят одни, завтра другие, к занятиям не готовятся, родители за учебой не следят... «Не переживай! — сказал батюшка. — Все, что ты им рассказываешь, они, когда вырастут, прочтут в книжке за два часа. Важно создать у них образ иной школы. Чтобы потом они вспоминали, как добрая тетя учила их читать «Отче наш».

Поначалу в Митрофаниевском храме наш хор пел не очень хорошо, но потихоньку пение улучшалось. Ядро хора составили юные ученики Татьяны Павловны. Впоследствии из этих ребят выросли хорошие певчие и регенты.

Службы чередовались с работой возле храма. Отец настоятель также принимал в ней участие. Помню, он сидел на стремянке, довольно высоко, и весело стучал молотком. А всенощная должна была начаться через несколько минут. «Батюшка, скоро служба!» — кричали ему снизу обеспокоенные чада. «Ничего, я к помазанию приду!» — отвечал сверху отец настоятель.

Мы сидим в старой трапезной. После службы поработали, потом поели. По коридору с большой стопкой книг проходит наш регент, Татьяна Павловна. «Танечка, ты все это несешь на вечернюю службу, так много?» — почти жалобно спрашивает батюшка. «Это еще не все», — спокойно отвечает Татьяна Павловна.

Помню подготовку к приезду Патриарха на престольный праздник, всеобщее волнение и труды. На спевки хора приходил отец настоятель. Он нам объяснял, как надо петь знаменную степенну «От юности моея...»: «Река... Закат... И лодка. Тихо плывет лодка, понимаете?!» И мы понимали.

Моей знакомой Лене, художнице и преподавательнице воскресной школы, не досталось пригласительного билета на ту самую первую патриаршую службу. Она очень расстроилась и мысленно кричала святителю Митрофану: «Вот, сколько я работаю в твоей школе, сколько сил отдаю! А ты не пускаешь меня на свою службу!» Она стояла у входа в храм и почти плакала. Вдруг дверь открывается, выходит охранник, оглядывается по сторонам и манит Лену рукой: «Женщина, идите-ка сюда». И пропускает ее на службу.

Много хорошего можно вспомнить — хорошие были времена. Но, как сказал Василий Андреевич Жуковский:

«Не говори с тоской: их нет,

Но с благодарностию: были».

Татьяна Бойко:

— Я жила, как потом выяснилось, рядом с Митрофаниевским храмом. Правда, то, мимо чего мы ходили, было складом соседнего завода, с вечно забитой дверью и плоской крышей, без купола или колокольни. Во дворе виднелось еще одно запущенное здание, оказавшееся церковной сторожкой. Может быть, старожилы знали, что когда-то здесь был храм, но ни я, ни мои соседи даже не догадывались. Какое-то старинное здание с красивой кирпичной кладкой. И вот весной 90-го года, в середине марта, когда тротуары еще покрыты льдом, я иду мимо этого домика (возвращаюсь со службы в Даниловском монастыре) и вижу, что вечно закрытая дверь открыта настежь и повсюду ходят люди с носилками. Что это, субботник? Женщины в платочках охотно объяснили: «Это храм Святителя Митрофана, его вернули Церкви. У нас и настоятель есть, батюшка из Алтуфьева. Работы много, хотите — помогайте».

Помогать я хотела: восстанавливать храм, да еще рядом с домом, это радость. Рассказала всем друзьям и соседям, и мы стали ходить сюда как на работу, тоже носили носилки, вытаскивали мусор. Ломали пристройку у алтаря, какие-то загородки, и мы все это разбирали и выносили. Помню, как у входа в храм худенькая, на вид слабенькая старушка усердно долбила ломом ледяную корку. Я ей посочувствовала: «Скоро и так растает, зачем же вы...» — «Батюшка велел!» Среди работников по двору ходил староста Василий Сергеевич, такой еще молодой, красивый, и только и слышалось: «Отец Дмитрий велел, батюшка благословил». Думаю, что это за отец Дмитрий, которого все так слушаются. А вот и он идет — в шапке-боярке, в летчицкой куртке, офицерских сапогах, смотрит зорко и отдает распоряжения...

Хотелось успеть к Пасхе, и мы каждую свободную минуту бежали в храм помогать. Все познакомились. Помню одну очень энергичную прихожанку, матушку Раису; как-то привезли машину кирпича, а нас оказалось мало, и она тут же вышла на улицу, остановила молодых ребят: «Мальчики, мальчики, ну-ка идите разгружать», выстроила их цепочкой, и мы быстро управились.

В расчищенном храме уже шли великопостные службы. Пол был земляной, иконостас наскоро сколочен из фанеры, отец Дмитрий служил один, в алтаре ему помогал только будущий отец Максим, который пришел с ним из Алтуфьева. Алтуфьевские были верные, преданные чада, стадо, приведенное пастырем. Среди них оказалась и Аня Рой, моя знакомая с детских лет. К алтуфьевским постепенно подключились здешние; архитектор Сергей Яковлевич Кузнецов с семьей поначалу тоже убирал мусор, потом стал работать в храме по специальности. Помню его жену Наташу, которая вскоре умерла; ее все очень любили.

На службы приходило много народу, притвор был заполнен. На Рождество уже и в притворе не помещались, стояли так тесно, что не могли поднять руку, перекреститься. Но почему-то это не мешало. Службы всегда были такие сосредоточенные; тишина, каждое слово слышно, и все молились, это чувствовалось. Попав в другой храм, я удивлялась: как же так, разговаривают, не слушают, ходят, суетятся...

Когда начался основательный ремонт и стали строить колокольню, расписывать стены, мы даже немного боялись: а вдруг роспись будет не такая, как нам бы хотелось? Но нам все очень пришлось по душе: и роспись, и замечательный хор — он нам сразу понравился. Это в других храмах, кажется, и поют не так, и роспись академическая XIX века...

Моя соседка Александра, которая работала сначала в трапезной, а потом в просфорне, вспоминает, что в домике причта, в трапезной, они собирались после вечерней службы, после работы по-семейному, за одним столом, приходил отец Дмитрий, всегда и пошутит, и расспросит.

Потом открылся Благовещенский храм: его отдавали военные, под оркестр, и не было никакого мусора и грязи. Помню, как я вошла в храм перед этой торжественной передачей, везде чисто — и посередине валялся портрет Ленина с разбитым стеклом. Это было так символично.

Академия Жуковского использовала храм под склад. Сквозь забор с колючей проволокой было видно, как из притвора на транспортере выезжали какие-то мешки, наверху тоже был транспортер, и мне было так жалко поруганный храм, что однажды я даже заплакала. Какие-то старушки принялись меня утешать: «Не волнуйтесь, мы общественницы и требуем, чтобы здесь сделали клуб». Клуб, общественницы — прошло их время, Благовещенский храм вернули Церкви. После того, как отпраздновали тысячелетие Крещения Руси, все стало постепенно меняться. По телевизору, который обычно показывал пленумы и съезды партии, вдруг прозвучали слова из «Повести временных лет» — транслировали юбилейный концерт и Михаил Ульянов читал о крещении Руси. Это было поразительно. А «Литературная газета» посвятила целую полосу великой княгине Елизавете Феодоровне и поместила ее портрет в апостольнике. Моя подруга, теперь тоже наша прихожанка, прочла эту статью и была потрясена. Она сказала: «Я поняла, что такое христианство, мне нужно креститься» — и крестилась вместе с дочерьми, по бумажке прочитав Символ веры.

Мы начинали входить в церковную жизнь, когда даже Библию невозможно было купить, доставали у букинистов. Труды святителя Игнатия Брянчанинова мы брали в Ленинке и перепечатывали, катехизис, привезенный из-за границы, переписывали от руки. Гораздо труднее было найти духовного наставника, не говоря уже о дружном приходе. Мы, новообращенные, ходили как неприкаянные из храма в храм.

И вдруг эта весна, разбитый лед и открывшийся возле дома храм. Конечно, мы радовались и помогали чем могли. Это было незабываемое время.

А потом все стало расцветать — вокруг храма вырос райский сад, к старому дому причта пристроили ну просто рафаэлевскую галерею, красиво увитую виноградом. В новом флигеле поместился и Елизаветинский храм, и музей, проводятся самые разные занятия для детей и взрослых. Книги есть любые — и в магазине, и в приходской библиотеке. Открыты воскресная школа и православная гимназия — такое невозможно было даже представить.

Как-то мы уже ко всему привыкли, иногда думаешь: погода сегодня плохая, наверное, не пойду на службу. А потом опомнишься — Господи, ведь Ты поставил у порога моего дома храм! Да с таким настоятелем, с таким крепким приходом. Только радоваться и Бога благодарить.